Накануне колонизации

Засушливые земли сегодняшней Намибии на протяжении тысячелетий служили домом народам сан, нама и дамара. Португальские мореплаватели впервые познакомили Европу с этими берегами в XV веке. Португалец Бартоломеу Диаш открыл залив Уолфиш-Бей в 1487 году. В конце XVIII века Голландская Ост-Индская компания устроила здесь временный перевалочный пункт, но суровый прибрежный климат не позволил создать устойчивое поселение.

Копии крестов, установленных Бартоломеу Диашем на побережье Намибии

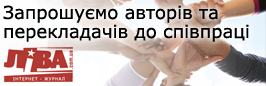

Конечно же, в те времена слова “Намибия” не существовало. В этой статье, говоря “Намибия”, я подразумеваю территории между весьма четкими природными границами: Оранжевой рекой на юге, рекой Кунене на севере и океанским побережьем на западе. Восточная граница определялась суровой пустыней Калахари, представлявшей опасность даже для местных аборигенов. Современная Намибия существует в этих границах и сегодня. Намибийцы используют особый жест, складывая пальцы руки так, что кисть напоминает карту страны.

Жест “Намибия” - рука, сложенная в форме карты страны

Активная колонизация территории современной Намибии начнется лишь в конце XIX века. Тем временем всего в тысяче километров южнее, в бухте будущего Кейптауна, Голландская Ост-Индская компания ещё в 1652 году заложила форт и факторию, из которых впоследствии выросла Капская колония.

Получается, что колонизаторам понадобилось более двух столетий, чтобы добраться из Южной Африки до соседней Намибии, а если вести отсчет от плавания Диаша, то и все четыре века. Для сравнения: испанские конкистадоры завоевали большую часть Центральной и Южной Америки примерно за 50 лет, считая от первого путешествия Колумба.

Это важно для понимания ситуации в конце XIX века. В отличие от американских индейцев, на которых колонизаторы свалились как снег на голову, африканские вожди к началу колониальной агрессии уже хорошо знали европейцев, имели европейские инструменты и оружие. Некоторые вожди и рядовые воины смогли получить опыт службы в европейских военных формированиях. Через фермеров, торговцев и миссионеров коренные жители будущей Намибии имели постоянные торговые связи с европейцами, знали их языки и методы ведения дел.

На момент начала активной колонизации вожди намибийских племен демонстрировали заметные дипломатические таланты: отправляли посольства в метрополии, участвовали в интригах между губернаторами, заключали сложные союзы. Также они вели объемную переписку с соседними вождями, колониальными властями и другими государствами.

Вожди Витбой (слева) и Магереро (справа) с немцем майором Лейтвейном

перед совместной военной операцией против других местных вождей. 1896

Грядущие колониальные войны в Намибии будут мало походить на приключения Кука или авантюры Кортеса. К середине XIX века африканцы вовсе не считали белых людей полубогами. В торговле вместо зеркал, бус и огненной воды вожди требовали современное оружие и деньги. А принятие христианства часто понималось местными народами не как подчинение белым проповедникам, но в смысле равенства всех людей перед богом.

Вот такая ситуация сложилась в регионе накануне колонизации территорий к северу от Оранжевой реки.

На дворе начало XIX века. В Европе бушуют наполеоновские войны, и, как следствие, на другом краю света происходит передел собственности: в 1806 году Капскую колонию занимают англичане. Интерес к Африке растёт, а прочный плацдарм у британцев уже есть, и они активно его расширяют, тем самым подстегивая и других поторопиться к дележу колониального пирога.

За прошедшие века англичане не раз доказывали собственную неспособность управлять чем-нибудь без войны, резни или геноцида. В Южной Африке они довольно быстро создали невыносимые условия для буров, и в 1835 году те отправились в свой Великий трек.

В 1870-х в Южной Африке находят алмазы и золото - страну охватывает “золотая лихорадка”. Часть буров начинает о чем-то догадываться. В 1874 году группа из нескольких сотен буров собирает вещи и отправляется в очередной поход - Дорсланд-Трек («трек земель жажды»). Их путь проходил из районов нынешней ЮАР через Калахари (Ботсвана) и Намибию до Анголы, а затем обратно в Намибию. Участники Дорсланд-Трека все поняли верно - от блеска драгоценных камней у англичан окончательно сносит крышу, и в 1880 году вспыхивает первая англо-бурская война.

Памятник Дорсланд-Треку и несколько могил его участников в месте, где буры

переправились через реку Кунене на территорию современной Анголы

Возбуждаемые новостями и невероятными историями, на юг Африки устремляются тысячи авантюристов, дельцов и искателей приключений. У Бисмарка тем временем хватает забот, но мысль, что имперские амбиции без колоний выглядят странно, уже витает в берлинском воздухе, а разговоры о далеких “ничейных” землях активно ведутся в правящих и деловых кругах Германии.

Началом интенсивной колонизации территорий нынешней Намибии можно считать 1878 год, когда Великобритания занимает Уолфиш-Бей - единственный естественный порт на Берегу Скелетов. Хотя историки часто называют началом колонизации 1884 год - объявление германского протектората.

Пока Южная Африка подвергалась кровавому переделу, в Намибии лишь наблюдали за происходящим и прикидывали собственные перспективы. Информации к размышлению у местных племен было с избытком.

Влияние Капской колонии на Намибию начинает ощущаться с конца XVIII века. В этот период европеизированные племена переходят Оранжевую реку с торговыми и военными целями, попутно знакомя местных жителей с европейскими ценностями и огнестрельным оружием.

В первой половине XIX века на земли между реками Оранжевая и Кунене начинают проникать отдельные миссионеры, купцы и авантюристы. Отметим Рейнское миссионерское общество — немецкие протестанты, работавшие в Капской колонии с 1829 года. Среди них следует выделить Карла Хуго Хана - члена общества, который в 1842 году добрался до территории Намибии и развернул активную деятельность, общаясь с местными вождями. Вероятно, Хан был одним из первых, кто дошёл сюда, действуя по наводке английского офицера Джеймса Эдварда Александера, совершившего в 1836–1837 годах экспедицию к северу от Оранжевой реки. Именно по советам Хана в 1883 году на берегах Намибии появится “лживый фриц” Адольф Людериц.

В 1868 Капскую колонию покинули 90 семей бастеров - потомков африканцев и первых голландских колонистов. Собственно, бастер - не что иное, как бастард. По британским колониальным понятиям, бастеры были “цветными”, что делало их жизнь под властью короны невыносимой. Перейдя Оранжевую реку, бастеры оказались во владениях народа нама. Будучи на половину африканцами, бастеры смогли договориться с нама и получили земли для постоянного поселения. Таким образом, племена Намибии были хорошо информированы о положении дел за их южной границей и имели некоторое представление о колониальных порядках.

Упомянутый Дорсланд-Трек, накануне прихода англичан в Намибию, вероятно, стал одним из самых значимых контактов местных жителей с западной цивилизацией - количество переселенцев оценивается в 700 человек. Нельзя сказать, что у трекеров-африканеров сложились дружеские отношения с народами Намибии. Однако серьезных конфликтов не возникло - все же эти буры были поселенцами, а не колонизаторами. Этот трек можно рассматривать как прививку от тотальной колонизации: в организм местных народов ввели ослабленный вирус европейских ценностей, и они выработали кое-какой иммунитет.

Таким образом, к началу активной колонизации местные племена гереро, нама и другие имели некоторое представление о будущих завоевателях. Помогло им это или нет, я расскажу в следующих главах.

Начало колонизации

В предыдущей главе я рассказывал о ситуации в южно-африканском регионе в конце XIX века накануне начала колонизации территории современной Намибии. 1878 год дал старт захвату этих территорий, когда Великобритания заняла порт Уолфиш-Бей. Колонизация немцами начинается на 5 лет позже с покупки в 1883 небольшого количества намибийских земель Адольфом Людерицем и последовавшим объявлением германского протектората над этими территориями в 1884 году.

Так была основана колония Германская Юго-Западная Африка. Для удобства я буду использовать современное название “Намибия”, так как колония существовала примерно в тех же границах, что и современная страна. А название Германская Юго-Западная Африка буду использовать лишь тогда, когда нужно расставить политические акценты.

Следует упомянуть, что имперские интересы Германии в Африке не ограничивались одной Намибией. И вопрос этот решался централизовано. Вероятно, Бисмарка подстегнуло то, что, по некоторым сообщениям, британцы хотели установить контроль от Капской колонии до Анголы.

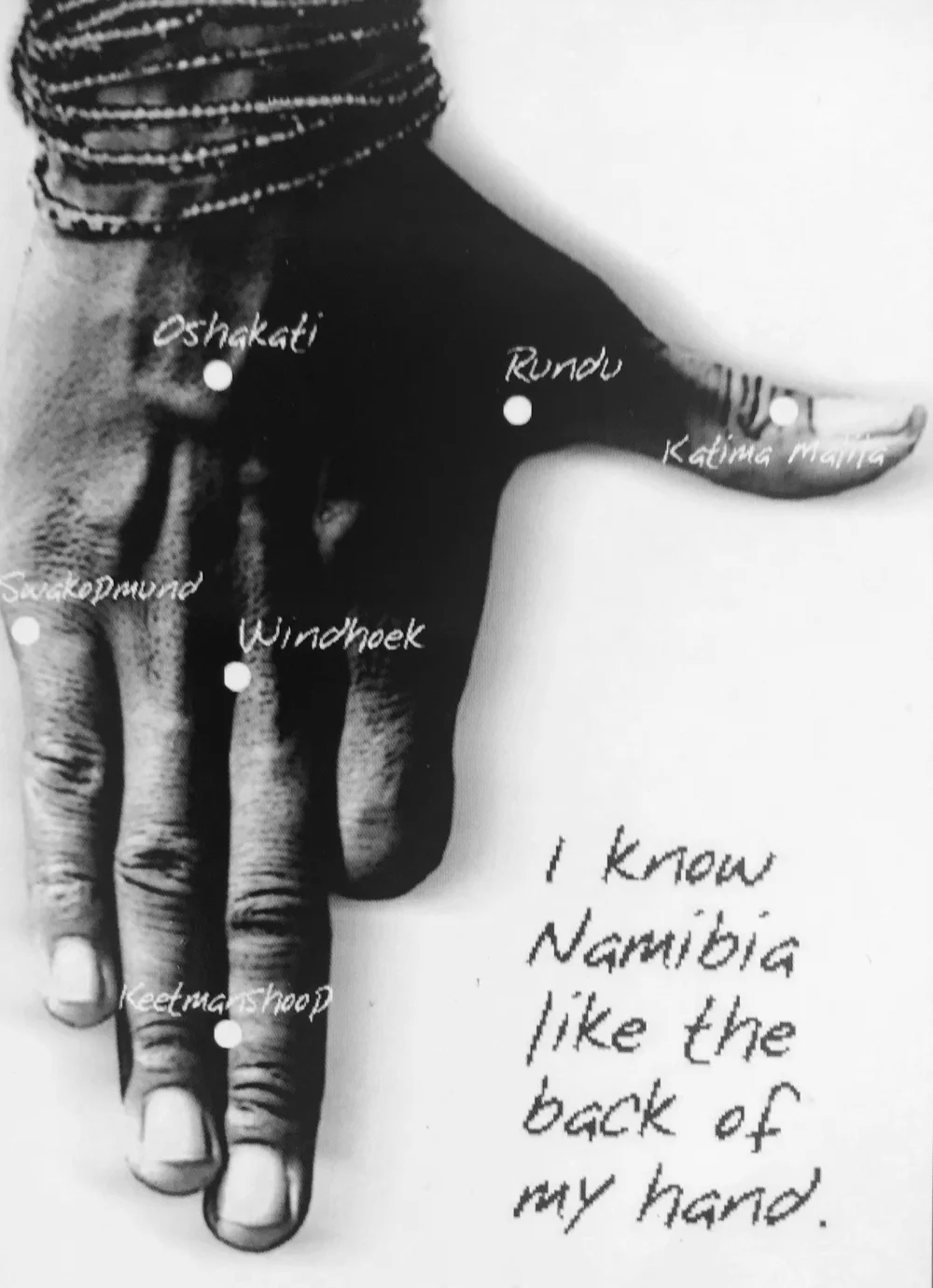

Установка протектората -

германский флаг поднят над бухтой Людериц 7 августа 1884 года

В 1884 году Густав Нахтигаль, генеральный консул Германской империи в Тунисе, по прямому приказу Бисмарка отплыл в Камерун и Того, где установил протекторат Германии. И, фактически не останавливаясь, отправился далее на юг, чтобы объявить такой же протекторат в Намибии. В обоих случаях это было сделано после заключения немецкими частными компаниями неких договоров с местными племенами. В случае с Камеруном предпринимателем был Адольф Вёрман из Гамбурга, о котором мы еще поговорим.

Годом позже, в 1885 году, на побережье современной Танзании высадился немец Карл Петерс. Действуя по схеме своего намибийского предшественника Людерица, он довольно быстро заключил договоры о протекторате с вождями 12 племён. А в 1888 году Петерс взял у султана Занзибара всю прибрежную часть Танзании в аренду на 50 лет. В том же году на побережье озера Танганьика, на западной границе современной Танзании, был основан город Бисмаркбург (сегодня Касанга).

Таким образом, Германия в конце XIX века занимала третье место по африканским колониям, уступая лишь Франции и Англии. Популярное мнение, что Германия не успела побороться за колонии, как минимум, требует оговорок. Объединение Германии произошло 1871 году, а уже в возрасте 13 лет империя обзавелась заморскими владениями, продемонстрировав аппетиты, не имеющие аналогов.

Каковы абсолютные масштабы этих территорий? В сегодняшних границах одна Намибия в 2,3 раза больше территории Германии, а территория Того, Камеруна, Танзании и Намибии вместе - в 6,5 раз! А ведь если бы европейские войны пошли иначе, вся центральная часть огромного континента могла бы говорить по-немецки. Идеи африканских колоний от океана до океана активно обсуждались как в Берлине, так и в самих колониях.

Но вернемся в Намибию. В начале 1883 года авантюрист Адольф Людериц из Бремена, прогоревший на табачной авантюре в Мексике, покупает залив Ангра-Пекена (нынешний залив Людериц) и пять миль внутренних земель у племени нама. Покупает он его, не выезжая из Бремена. Сделку от его имени заключает посланный им 22-летний Генрих Фогельзанг. Недвижимость была оценена в 100 фунтов золотом и 200 винтовок.

Со стороны нама продавцом выступил капитан Йозеф Фредерикс. Пусть это имя и звание не вводит вас в заблуждение - при крещении африканцы принимали европейские имена. А слово “капитан”, заимствованное африканцами у голландцев-африканеров, жители Африки стали использовать вместо собственного слова для обозначения вождя. Впрочем, африканцы охотно заимствовали не только слова, но и военные мундиры, религию, алкоголь, огнестрельное оружие и многие другие достижения европейской цивилизации.

Кое-как устроившись, Фогельзанг вызвал шефа, который немедленно прибыл на Берег Скелетов - так называется это место, - и уже в августе заключил второй контракт на 500 фунтов стерлингов и 60 винтовок. За это Людериц получает 40 миль вдоль берега и 20 миль вглубь от побережья. Обе сделки были хитрыми, так как каждый считал, что обманывает партнера-простофилю.

Людериц и сегодня является самым немецким городом страны

не только исторически, но и практически

Людериц схитрил в том, что не упомянул о такой экзотике, как немецкая миля, равная не 1,6 а 7,5 километров. Он оставил за собой право трактовать слово “миля” в заключенном договоре на свой манер. Это не только увеличивало площадь земель в 17 раз, но и распространяло владения жулика на богатые земли, в отличие от прибрежных дюн.

Местные вожди хитрили в том, что фактически продавали воздух, а точнее, песок прибрежных дюн пустыни Намиб. Они владели торговавшимися землями лишь теоретически или не владели вовсе. Да и ценность этих земель в их понимании была нулевой - эта часть побережья Намибии безлюдна даже сегодня. С точки зрения африканцев, эту сделку можно сравнить с продажей участков на Луне.

Но как это бывает в современном мире, в международном праве всех перехитрил тот, у кого был авианосец или его аналог. Под свои огромные владения на бумаге, которые наш авантюрист именовал Людерицланд, он в итоге выпросил себе немного имперской мощи и только тогда поставил туземцев перед фактом. Те, конечно же, возмутились и прозвали бременского жулика лживым Фрицем, но поделать уже ничего не могли. Зато Берлин, и Бисмарк в частности, употребляли в отношении авантюриста Людерица лестное выражение “Ганзейский купец”.

В завершение истории лживого Фрица скажем, что Людериц, так или иначе, скупил все побережье современной Намибии, кроме Уолфиш-Бей. Этот единственный естественный порт в регионе оставался британским анклавом.

Жаркая пустыня Намиб встречается с холодным Бенгельским течением.

Примерно так выглядели первые приобретения Людерица

В определенный момент масштаб спекуляций перерос масштабы личности бременского жулика. Уже весной 1885 года, запутавшийся в инвестициях и долгах, Людериц вынужден был продать свой Людерицланд системному немецкому бизнесу. Он успел раздуть собственный успех до невероятных в 500 тысяч марок, и ему заплатили. Сделка состоялась, в том числе по причине “чтобы не досталось британцам”.

Погиб Людериц так же, как жил - авантюристически. Более не отягощенный бременем губернаторства, он отправился на поиски новых земель, золота и алмазов. Из водоворота колониальных страстей он так и не смог выбраться, пропав без вести в водах Оранжевой реки в 1886 году.

Несмотря на весьма сомнительные личные качества, Людериц является героем Германии. Особенно ценили его вклад гитлеровцы. В 1934 году германская имперская почта выпустила серию марок в честь нескольких деятелей немецкой колониальной истории. Среди них был лживый Фриц. Также в его честь Германский военно-морской флот назвал быстроходный ударный катер, спущенный на воду в 1939 году.

Остальные активисты дележа Африки тоже не канули в Лету. Упомянутый ранее Густав Нахтигаль был профессиональным дипломатом империи. Этот человек был главным колонизатором Камеруна и поднимал германский флаг над Германской Юго-Западной Африкой. Он умер весной 1885 года и до грядущего геноцида банально не дожил. А уже в 1891 году в небольшом городке Штендаль близ Берлина был установлен бронзовый бюст в его честь, с которым позже развернулся целый детектив. Весной 1970 года памятнику пришлось уступить место статуе Ленина, подаренной городу гарнизоном Советской Армии по случаю 100-летнего юбилея Ильича. На этом история не закончилась. 22 декабря 1991 демонтированный ранее Нахтигаль был извлечен из какого-то сарая и вновь установлен на старой площади. С тех пор памятник многократно обливали красной краской, пока, наконец, в декабре 2024 года он не был украден и, вероятно, отправился в свое последнее путешествие.

Нахтигальштрассе в городе Людериц, Намибия

Еще один выдающийся германский “африканец” - тезка Людерица, Адольф Вёрман (Woermann), успешно организовавший на “черном континенте” бизнес и геноцид, прожил долгую жизнь успешного предпринимателя со светлым лицом и руками по шею в крови, оставив свои капиталы достойным наследникам.

Адольф Вёрман - гамбургский торговец, судовладелец, политик и колонизатор - стал крупнейшим немецким торговцем в Западной Африке своего времени. Благодаря судоходной компании Woermann Line, монопольно обеспечивающей западноафриканскую линию, он также стал крупнейшим частным судовладельцем в мире. Не слыхали о таком? Да, большие деньги любят тишину.

С 1880 по 1904 год он был членом парламента Гамбурга, где примкнул к правой фракции. В 1891 году Адольф Вёрман вместе с Ф. Лайцем стал председателем наблюдательного совета верфи Blohm+Voss. Той самой гамбургской Blohm+Voss, которая позже, по контрактам с СС, строила флот для гитлеровцев, используя рабский труд заключенных концлагерей, и которая процветает до сих пор.

Одной из главных доходных статей Вёрмана была африканская торговля спиртным. Ему даже пришлось оправдываться за нее перед немецким “гражданским обществом”. В 1886 году Вёрман опубликовал брошюру «Миссия и торговля спиртным», где рассуждал на тему, что умеренное употребление бренди вовсе не вредно, но может рассматриваться как «чрезвычайно полезный стимулятор для негра […], побуждающий его к работе». Не удивительно, что позже он котировался фашистами, которые называли улицы его именем.

За время геноцида, развязанного немцами в африканских колониях в начале XX века, прибыль Вёрмана почти удвоились за счет контрактов с военным ведомством на перевозку солдат, амуниции, фуража. Его монополия позволяла завышать цены на перевозки иногда в 30 раз. Эта наглость даже обсуждалась в Рейхстаге, однако, благодаря поддержке коллег-судовладельцев, Адольф избежал последствий.

Пароходной линии Вёрмана давно не существует, но надпись на фасаде

здания в Людерице старательно обновляют

В Африке Вёрман не брезговал работорговлей. Его суда перевезли несколько сот рабов - пленных аборигенов - в Южную Африку на продажу. На его африканских предприятиях до 10% работников составляли пленные, фактически превращенные в рабов. Да, первые трудовые концлагеря немцы строили в Намибии в начале XX века.

Вот так, движимая оппортунизмом, жаждой наживы и политическими амбициями, на исходе XIX века начиналась германская колонизация Намибии. Но уже в первые годы XX века народы, населяющие эти земли, начнут борьбу против захватчиков, в которой спустя почти 100 лет одержат победу. В 1990 году Намибия добьется политической независимости. Однако капиталы XIX века все еще будут удерживать эту прекрасную страну в своих хищных лапах…

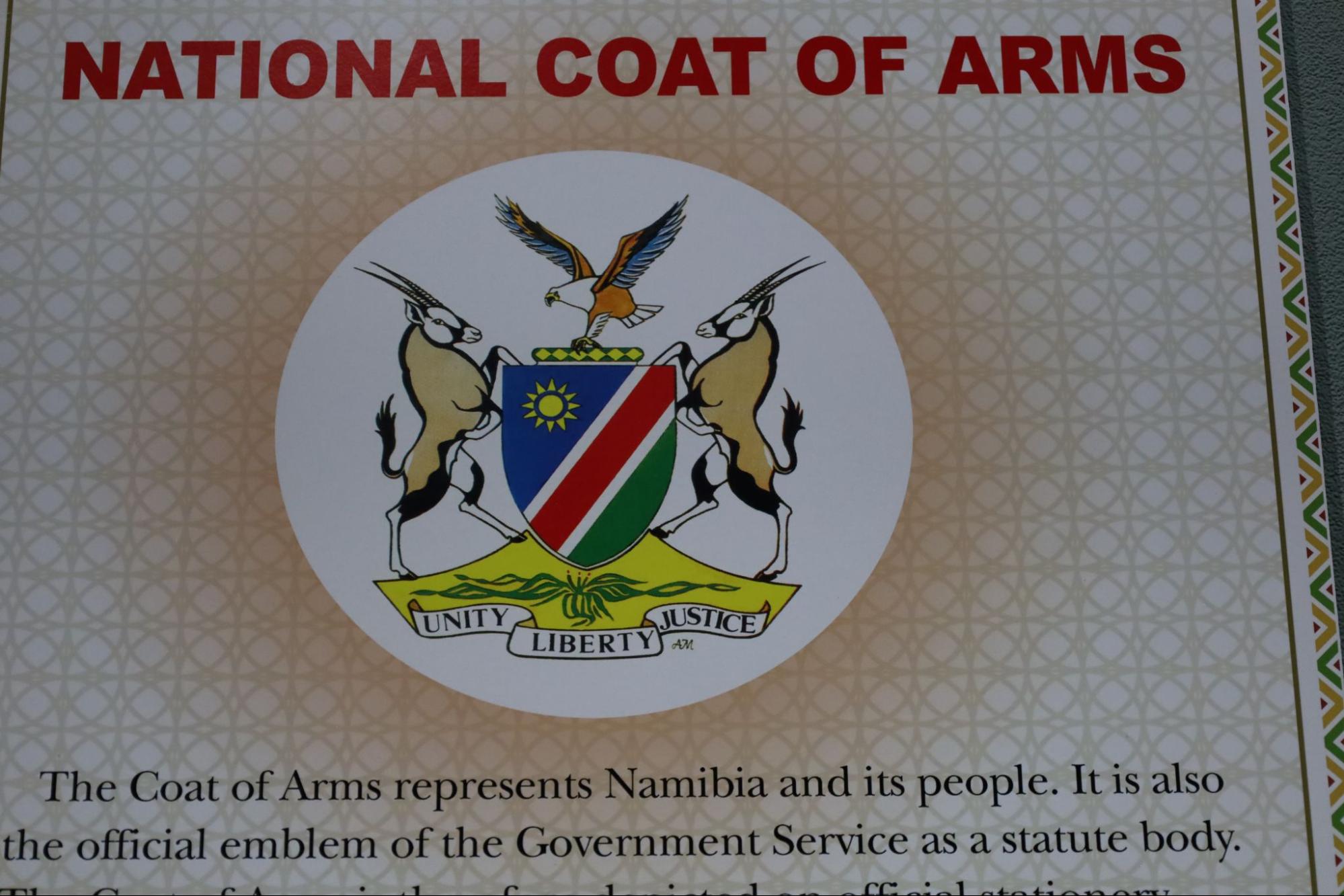

На гербе независимой Намибии будет изображен Орикс — грациозная антилопа с грозными рогами. Возможно, настанет день, когда эти рога доберутся до дистрофичных геральдических львов Старой Европы.

Герб Намибии: орлан-крикун, ориксы и вельвичия

Под властью кайзера

Итак, в 1884 году Германия объявила протекторат над территорией Намибии и назвала свою колонию Германская Юго-Западная Африка. Такое унылое название, вероятно, было выбрано потому, что в метрополии ничего не знали о захваченной земле и культуре новых подданных, а видели лишь карты этих территорий.

Фактически в 1884 году было объявлено, что Людерицланд находится под защитой Германской империи. Ранее я рассказывал о бременском авантюристе Людерице, который годом ранее скупил какое-то количество земель, а точнее, песков пустыни Намиб на Атлантическом побережье. Из-за махинаций, афер и просто вранья невозможно и сейчас определить, что именно защищала Германия в 1884 году. С точки зрения местных вождей-капитанов, речь шла о куске пустынного побережья размером 35х70 километров. Людериц же, прося военной поддержки у Берлина, вероятно, описывал плодородные земли в 20 раз большей площади.

Однако к уже к 1990 году Германская Юго-Западная Африка оформилась в границах современной Намибии. Разумеется, эти территории были заняты лишь на картах. Установить реальный контроль над территориями, в 2.5 раза больше современной Германии, всего за 16 лет невозможно.

Активность Бисмарка, естественно, вызывала недовольство у других европейских сверхдержав: почему вы захватили территории туземцев без нас? Особенно Германская Юго-Западная Африка допекла британцев, которые уже имели на территории вновь созданной колонии свой порт Уолфиш-Бей. Но в итоге, после взаимных уступок друг другу чужих территорий, захватчики договорились полюбовно. При этом Уолфиш-Бей остался британским анклавом в немецкой колонии.

Первым губернатором (имперским комиссаром) Германской Юго-Западной Африки стал Генрих Геринг - отец того самого Геринга, соратника Гитлера. Концепция нового губернатора заключалась в том, что править там должен купец, а не бюрократ. Он действительно стал скупать земли, заключать торговые сделки и новые договора о защите. А так как был юристом, то, надо полагать, проделывал это все с изрядной хитростью и с разными оговорками мелким шрифтом.

Это, вероятно, его и погубило. Когда ты слишком хитрый, но без армии, тебя рано или поздно начинают бить. Как я рассказывал ранее, к концу XIX века местные вожди уже были не лыком шиты. Они позволяли себе намекать Герингу, что вообще-то могут и с англичанами протекторат подписать. Да и в отличие от губернатора-юриста, местные капитаны (так под влиянием голландцев-африканеров называли себя вожди племен) являлись действующими военными вождями с воюющими армиями и оружием. Представьте себе: племена нама и гереро ведут многолетнюю войну, и тут появляются хитрые люди в стальных шлемах и начинают морочить голову…

Герингштрассе, Людериц, 2025

Вот показательный фрагмент из переписки капитанов с колониальными властями. Хендрик Витбой написал некоему чиновнику в 1886 году в ответ на просьбу прибыть к нему для переговоров о мире между нама и гереро: «...я узнал, что Вы хотите говорить со мной о мире, Вы, который называет себя заместителем [германского комиссара Геринга]. Но почему я должен доверять Вам, ведь Вы - заместитель другого человека, а я - самостоятельный человек, который никому, кроме Бога, не подчиняется».

Примерно до 1890 года гереро и нама воспринимали немцев лишь как заморских торговцев оружием. В 1886 году капитан нама Витбой пишет немецким чиновникам: «...я говорю: открой доступ оружию ко мне и к Камагереро. И пусть мы будем биться, и пусть мир наступит в результате сражения. ...Только оружием Вы можете этого добиться, если Вы мне его дадите, как я Вас прошу, если же нет - Вам придется подняться самому и разбить одного из нас, потому что мы не хотим заключать мир, я не буду, не буду заключать мир [с гереро]». Очевидно, африканский вождь не рассчитывал, что немецкий юрист Геринг способен на “подняться самому”. Это было верно, но к 1893 году все круто изменится…

Деятельность Геринга привела к серьезным конфронтациям с местными племенами. В 1888 году резиденция комиссариата была захвачена, а одна из провинций вышла из-под контроля и разорвала договоры с метрополией. По этим причинам в 1890 году Геринга сменил профессиональный военный Курт фон Франсуа. Впрочем, на карьере Геринга этот провал никак не сказался, и он продолжил решать колониальные задачи в других странах.

Главной миссией нового губернатора было создание Охранных войск (Schutztruppe) в Юго-Западной Африке. С этой целью в 1889 году он прибыл в Намибию с несколькими десятками солдат. Опытный военный понял, что с такими силами не стоит подавлять восстание, запросил подкрепление и ушел в тренировочно-разведывательный поход на полтора года.

Вернувшись, Франсуа застал 50 человек запрошенного подкрепления и Геринга на чемоданах. Получив опыт, полномочия и солдат, Франсуа стал действовать активнее. Он перезаключил ряд ранее разорванных договоров, стал строить форты по стране, создавать прочую военную инфраструктуру и рисовать карты, избегая конфликтов с капитанами. Последнее было несложно, так как лидеры племен были слишком заняты междоусобицами.

Скажем несколько слов о положении дел того времени среди коренных народов. Основными действующими силами в регионе были племена гереро и нама, ведущие между собой давнюю и последовательную войну. Война эта носила скорее джентльменский характер (если это определение вообще применимо к войне), что в корне противоречит западным мифам о кровожадных туземцах.

Материальной предпосылкой межплеменных войн в основном была борьба за пастбища для скота. К XIX веку эти войны внешне имели этнический характер, но при этом стороны не демонстрировали этнической ненависти. Капитаны-противники состояли в постоянной переписке, подчеркивая свое уважительное отношение к врагу. Насилие, как правило, не осуществлялось относительно женщин и детей. Кроме чисто военных маневров, стороны регулярно предпринимали операции по угону скота, так что многие военные победы давались бескровно.

Между воюющими племенами регулярно заключались мирные соглашения. В доколониальный период число комбатантов с каждой стороны составляло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, и на гигантских территориях страны эти войны являлись, скорее, локальными столкновениями. Можно с уверенностью говорить, что это были войны не на уничтожение, а на оттеснение противника.

Вот фрагмент письма капитана Витбоя (Нама), капитану Камагереро (Maharero kaTjamuaha, гереро) от 30 мая 1890, где вождь нама осуждает подписание протектората вождем гереро и дает оценку их собственной вражде. Витбой был капитаном минимум в третьем поколении, и потому можно утверждать, что излагаемые им позиции являются системными убеждениями, а не оппортунизмом. Вот в таком стиле африканские вожди-противники полемизировали друг с другом в конце XIX века: «…мне кажется, что Вы недостаточно подумали о своих интересах, о своей стране и народе, а также о своих потомках и своей капитанской власти. …Вы в конце концов горько раскаетесь и будете вечно каяться в том, что Вы отдали свою страну и власть в руки белых, ведь война, которую мы с Вами ведем, не настолько серьезна и тяжела, как Вам кажется, чтобы заставить Вас совершить такое тяжкое дело. Наша война имеет вполне определенные причины, и эта война должна закончиться подлинным миром по воле и решению правителей...». Но в этот раз мир не был заключен.

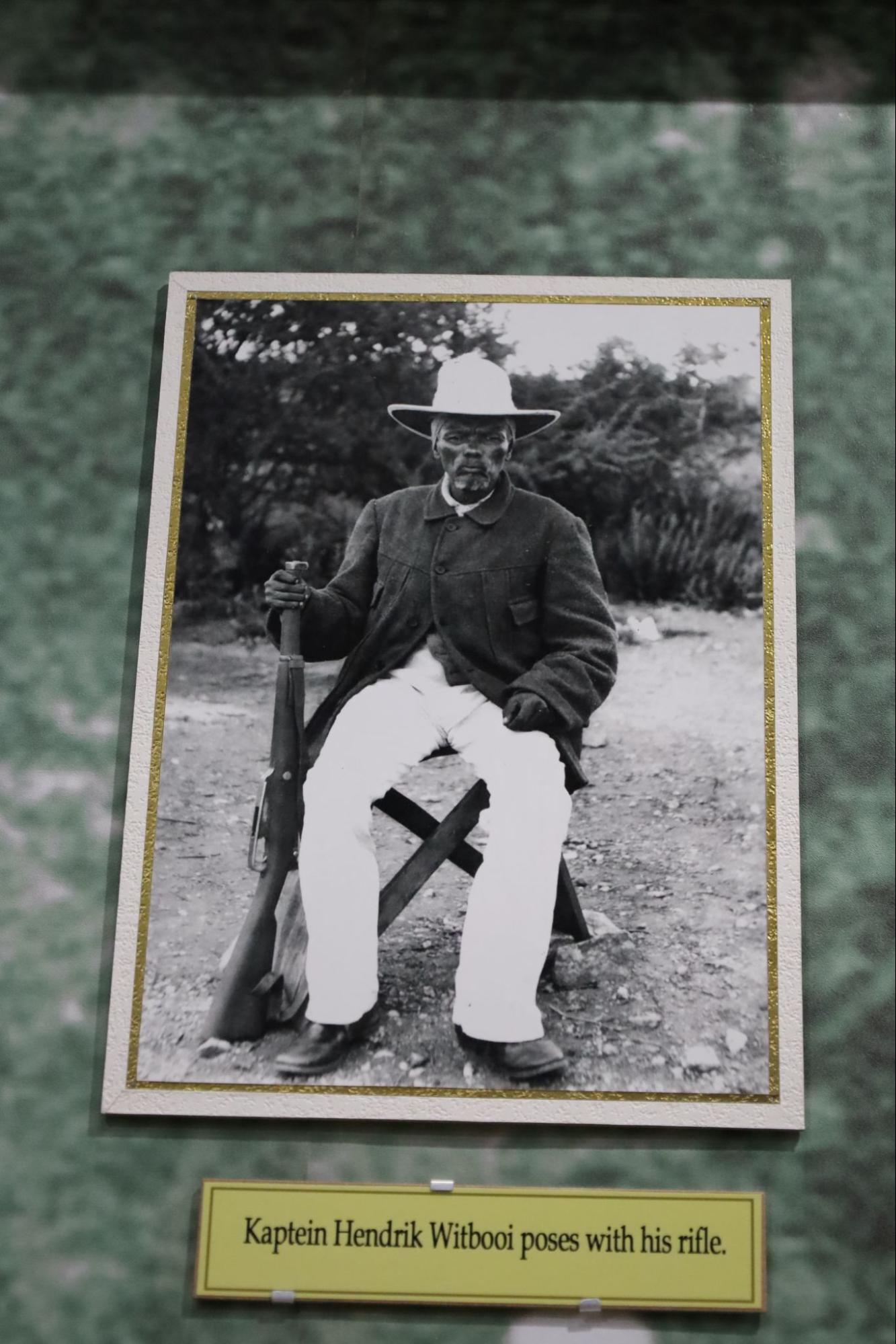

Капитан нама Хендрик Витбой

В сентябре 1890 года капитан Камагереро умирает, и в борьбу за место вождя всех племен гереро вступает его сын Самуэль Магареро. Уже в мае 1891 Витбой делает очередную попытку договориться и пишет письмо будущему вождю. «…Теперь, когда мой брат и противник Камагереро мертв … не хотят ли они посмотреть в глаза фактам и заключить мир». Однако сын Камагереро Самуэль Магареро в ответном письме в июле обвинил нама в войне. Такие взаимные обвинения были делом обычным. Витбой, например, в свое время писал, что «гереро не уважают и не боятся никого, ни Бога, ни людей». В результате мир между племенами в очередной раз откладывался.

Пока вожди-капитаны выясняли отношения, германская власть крепла. Приходили новые подкрепления для Schutztruppe, создавалась военная инфраструктура, пополнялись арсеналы, осуществлялась разведка. Был построен независимый порт в бухте Людериц. С гереро был возобновлен протекторат (защитный договор) от октября 1885 года. А молодой вождь Магареро, опираясь на колониальную администрацию, в борьбе за власть после смерти отца попадает в жесткую зависимость от немцев. Таким образом, к 1892 году для колонизаторов сложилась довольно благоприятная ситуация. Они имели сильные войска и союзные договоры с одной из двух главных сил в регионе (гереро) Оставалось лишь дожать непокорного капитана нама Витбоя.

В июне 1892 года Франсуа, в качестве губернатора Германской Юго-Западной Африки, провел с Витбоем переговоры в Хорнкранце (резиденция вождя нама), где настаивал на заключении договора о «защите» с Германией, включающем мир с гереро. Витбой отказал: «Я спрашиваю: что такое "защита"? От чего нас надо защищать? От какой опасности или беды один верховный правитель защищает другого? Если капитан подчинился кому-то другому, то он уже не независим более, он не распоряжается ни самим собой, ни своим народом, ни своей страной». Он также заявил, что «эта часть Африки и страна краснокожих капитанов», которые в случае опасности обращаются за помощью друг к другу, а не к посторонним. Вот еще одна цитата из его ответа. «Африка принадлежит нам! И цветом кожи, и образом жизни мы едины, и эта Африка – целиком и полностью наша страна. Тот факт, что мы обладаем множеством вождей и разнообразными территориями, не подразумевает какого-либо вторичного деления Африки и не подрывает нашу солидарность… Императору Германии нет никакого дела до Африки».

В тот период вожди уже прекрасно понимали, как обстоят дела, сознавали угрозу со стороны Германии, предпринимали активные действия по этому поводу. В августе 1892 года Хендрик Витбой обратился к британским колониальным властям Капской колонии. Он сообщил им, что немцы угнетают его народ и лишают его законных владений. Ответа он не получил. Вряд ли он знал, что Берлин и Лондон уже заключили договор о разделе континента. А через несколько месяцев в ноябре 1892 года гереро и нама заключили мир без посредничества Германии, ставя под угрозу немецкий колониальный принцип разделяй и властвуй.

Реакция на постепенное объединение народов Африки против колонизаторов была прогнозируемой. В марте из Германии прибывает подкрепление из 200 с лишним солдат, и командир сил защиты решается атаковать. 12 апреля 1893 года Курт фон Франсуа начинает, как он полагал, блицкриг: 150-200 немецких солдат внезапно атакуют резиденцию Витбоя. В результате погибло около 80 человек, включая женщин и детей. Хорнкранц был сожжен, жена и дочь Витбоя попали в плен.

Как это часто бывает с маленькими победоносными войнами, атака дала старт многолетнему кровопролитию с тысячами жертв. Витбою удалось бежать и продолжить антиколониальную борьбу в формате партизанской войны.

Информация об атаке проникла даже в европейскую прессу, она стала известна как “резня в Хорнкранце” и вызвала резонанс в метрополии. В Берлине тогда существовало некое подобие гражданского общества. Конечно же, ни о какой демократии во Втором рейхе говорить не приходится, однако, общественное мнение влияло на политику империи. К тому же хорнкранцкая операция нарушала формальный запрет МИДа и, опять же, формально не была в компетенции защитных войск Schutztruppe.

На тот момент защитные войска Юго-Западной Африки были чем-то вроде ЧВК. И вот эта ЧВК была близка к тому, чтобы развязать колониальную войну. Именно этим нарушением орднунга, а вовсе не жестокостью относительно африканцев, были недовольны в Берлине. Накануне этих событий немецкая армия участвовала в карательной операции против китайского Боксёрского восстания. Но так как китайская карательная операция осуществлялась с благословения кайзера, общественное мнение не возражало.

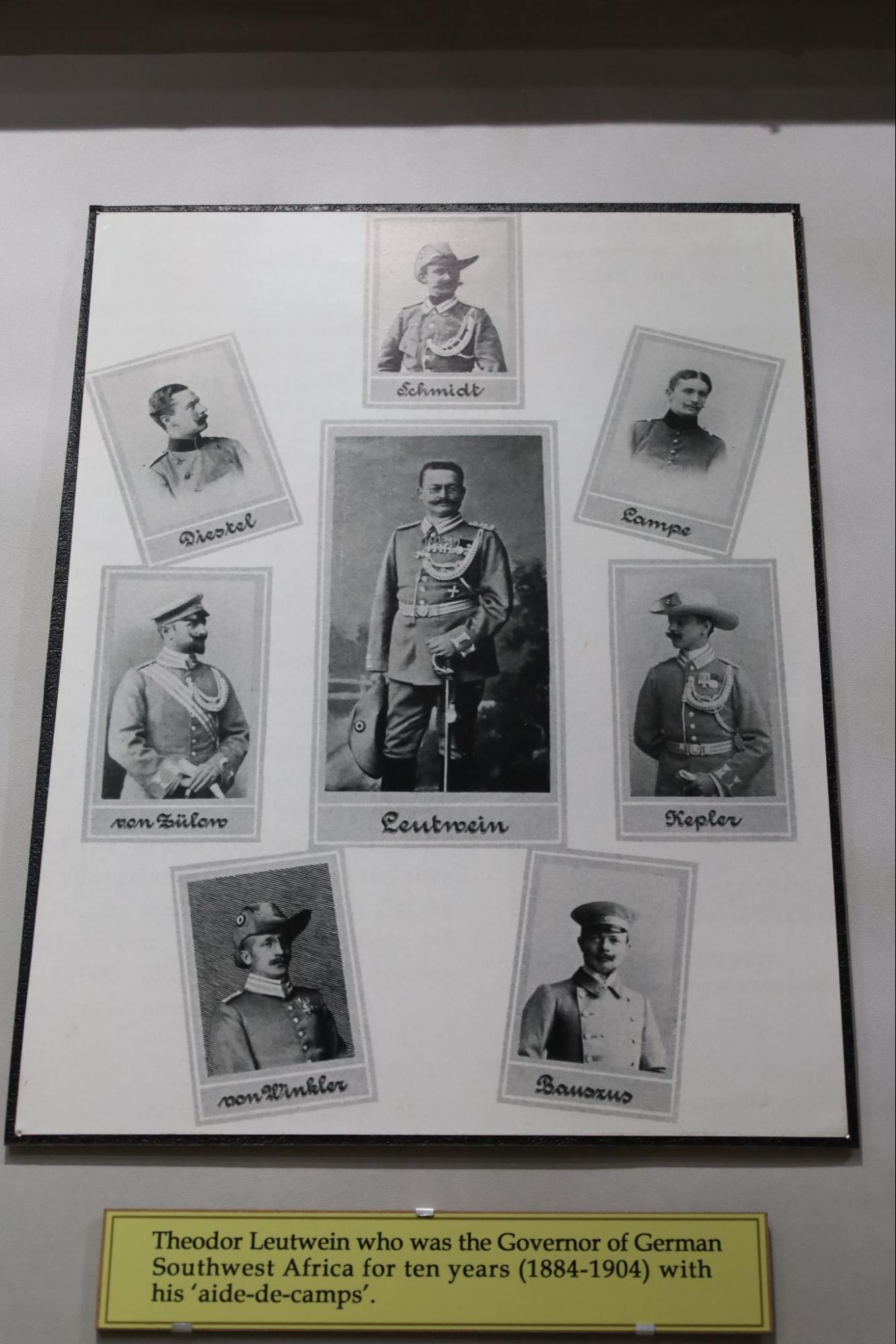

Хотя достоверно известно, что Франсуа действовал, заранее получив “добро” от Берлина, все же ответственность полностью переложили на губернатора, выдавая его действия за перегибы на местах. Франсуа получил титул майора, и над ним был поставлен губернатор майор Теодор Лейтвейн (Theodor Leutwein), который прибыл в Юго-Западную Африку 1 января 1894 и уже в марте вступил в должность.

Майор Теодор Лейтвейн и его штаб

При нем силы Schutztruppe перешли в новое качество — из фактически частной армии они стали частью Имперских вооруженных сил, что можно трактовать как усиление этих войск. Франсуа все еще оставался главнокомандующим и продолжал борьбу с партизанами нама, но уже в начале 1895 года главком вынужден передать командование войсками Лейтвейну. Затем Франсуа был отправлен на пенсию и, сохранив форму и звания, вернулся в Берлин, а административная и военная власть в Германской Юго-Западной Африке вновь оказалась в руках одного майора, что открывало фактически неограниченные возможности для подавления антиколониальных восстаний.

Антиколониальная война

Итак, 12 апреля 1893 года Германия развязывает колониальную войну на территории современной Намибии, совершая вероломное нападение на резиденцию вождя Хендрика Витбоя. В результате капитан Витбой в сопровождении 800 воинов нама скрывается в горах и начинает партизанскую войну против колонизаторов. Племена гереро, заключившие ранее договор о протекторате в результате подкупов и принуждений, пока остаются подконтрольными и даже воюют на стороне колониальных войск…

Активная война стала логическим продолжением немецкой политики. Всего за 10 лет колония прошла путь от покупки клочка пустыни частной компанией через объявление протектората и скромную гражданскую администрацию до военной диктатуры.

Войну с нама ведет майор Теодор Лейтвейн, ставший губернатором 1 января 1894 года. Хитрый военный майор предпочитал договариваться или, по крайней мере, тянуть время, заключая локальные перемирия, чтобы дождаться подкреплений и построить новые военные базы. Так в марте 1894 он написал письмо Витбою с предложениями о мире и протекторате, на что получил такой ответ: «Я не могу дать ход вопросу о протекторате, вопрос этот слишком сложен и невозможен для меня, потому что я не могу и не хочу подчиниться Вам». В результате вопрос решился на поле сражения, и уже 11 сентября того же года после тяжелых боев Лейтвейн вынудил Витбоя вступить в переговоры.

В результате нама подписали договор о протекторате и честно выполняли его в течение следующих 10 лет. Нужно сказать, что условия договора были относительно выгодными для африканцев. Нама получали большую территорию, сохраняли оружие, а сам капитан получал амнистию и пенсию.

Этот договор вызвал неодобрение в Берлине, где белым господам победа представлялась не как мирный договор, а как карательная операция с полной зачисткой унтерменшей. Кайзер целый год не утверждал этот договор. Лейтвейн в это время всячески доказывал, что окончательная военная победа была фактически невозможна, а союз с нама необходим для подавления внутренних восстаний. Майор был несомненно прав - время играло на руку оккупантам, постоянно укрепляющих свои позиции. И любые отсрочки конфликтов были выгодны прежде всего колониальным властям.

Таким образом, в конце 1894 года Германия взяла под контроль два крупнейших народа Намибии: гереро и нама. Это позволило сконцентрироваться на усилении колонии и заняться подчинением других племен региона. Нужно отметить, что в подавлении локальных восстаний принимали участие также войска африканских союзников, что являлось частью договоров о защите. Африканцы видели, как расправляются с их собратьями новые хозяева, и через десять лет это станет одной из важных причин восстания гереро и нама.

В период десятилетнего затишья жизнь народа гереро делалась все более невыносимой. Колонисты не только захватывали территории и скот, но и совершали насилие по отношению к гереро. Обращения в немецкие суды за справедливостью были бесполезны, так как белые судьи принимали решения исключительно в пользу расовых братьев. В общем, происходят обычные процессы колониального порабощения.

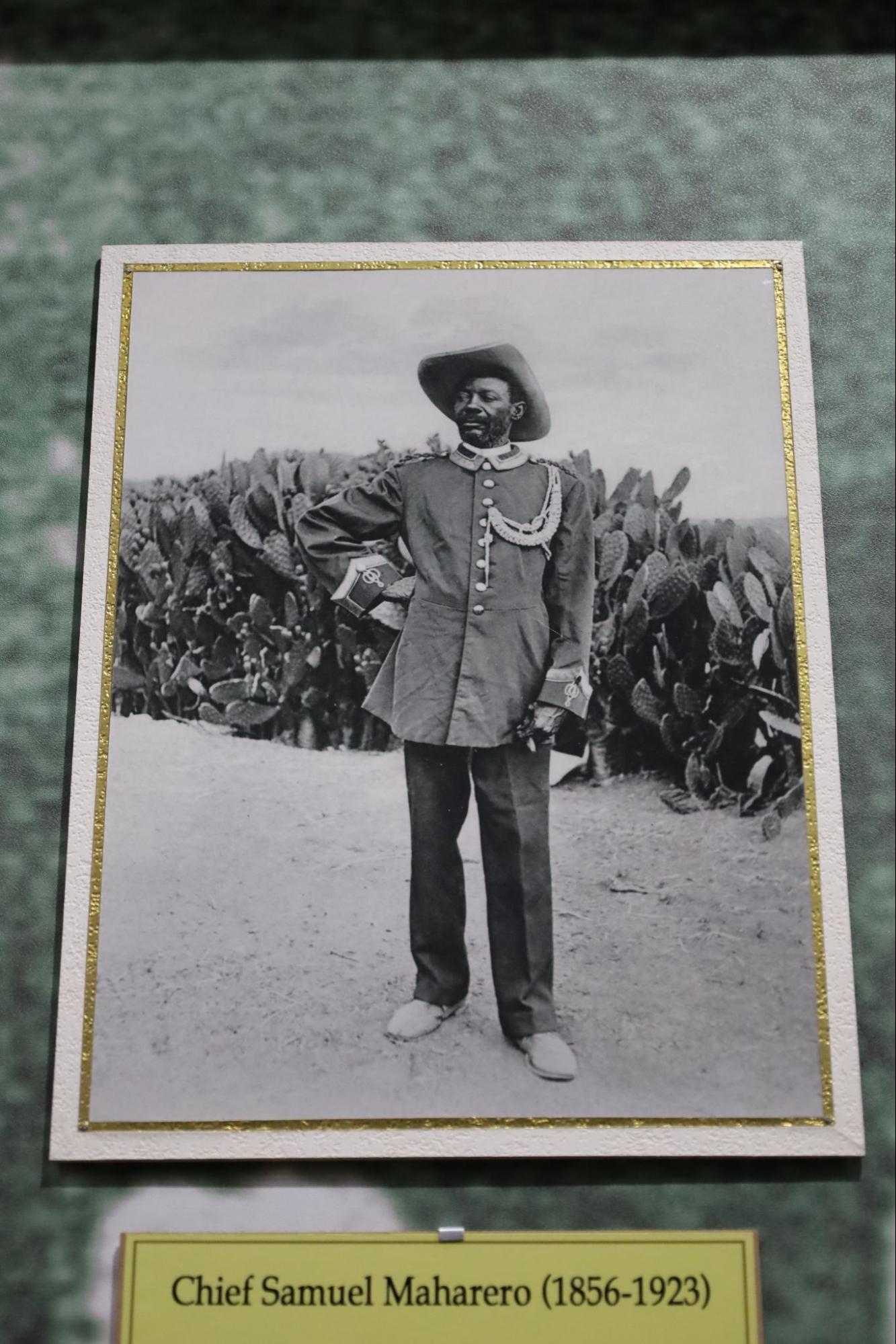

12 января 1904 терпение гереро лопнуло, и они восстали против колониальных властей. Возглавил восстание тот самый капитан Самуэль Магареро, который, в борьбе за власть, фактически стал марионеткой немцев и даже носил немецкую военную форму. Вероятно, чаша терпения вождя переполнилась: одно дело торговать землями, другое - видеть, как белые безнаказанно грабят и убивают соплеменников, а новая власть лишь покрывает эти преступления.

Капитан Самуэль Магареро позирует в немецкой форме

В одном из писем Витбою вождь гереро так описывает причины восстания: «Вся наша покорность и терпение по отношению к немцам не помогают, ведь каждый день они кого-нибудь убивают ни за что ни про что».

Восстание имело исключительно антиколониальный характер, а боевые действия гереро вели по законам войны. Вот слова, с которыми обратился Магареро к своему народу перед началом войны: «Я, верховный вождь гереро Самуэль Магареро, повелеваю своим людям соблюдать закон и справедливость и впредь не трогать англичан, бастардов, горных дамара, нама и буров. С ними мы воевать не будем».

Магареро прилагал усилия, чтобы привлечь к восстанию всех, кого можно. Накануне выступления он писал капитану нама Витбою, который на тот момент заключил мир с немцами: «Брат мой, не держите своего прежнего слова, чтобы остаться в стороне от восстания, нет, пусть вся Африка сражается с немцами: лучше умереть, сражаясь, чем от жестокого обращения, тюрем или каких-либо иных причин».

Вероятно, письмо не дошло до адресата, и Витбой вначале не присоединился к восстанию и даже предлагал помощь немцам против своих давних противников гереро. Однако дальнейшие события полностью изменят его отношение к ситуации. После бойни при Ватерберге и после “приказа об уничтожении”, народ нама присоединится к восстанию. 14 ноября 1904 года Хендрик Витбой напишет губернатору Лейтвейну: «Души всех африканцев, погибших в последние десять лет, простых людей и вождей, сгинувших безо всякой вины, без войны, когда действовали договоры о мире, обвиняют меня. Мне придется отвечать перед Господом нашим Небесным Отцом. Он услышал наши мольбы и слезы. Он послал нам свое благословение. Слушая Его, я разрываю наш мирный договор».

В результате набегов начального периода гереро убили около 150 немцев. Женщин, детей и миссионеров, как правило, не трогали. Восстание против немцев имело антиколониальный, а не этнический характер. Однако в Берлине, и без того сочащемся расистскими настроениями, новости из Африки восприняли как экзистенциальный вызов белому человеку. Так в 1904 году начальник Генерального штаба Шлиффен заявлял из Берлина: “Расовая война, однажды начавшись, может быть прекращена только уничтожением или полным порабощением одной из сторон”. В следующие 4 года подобная “философия” приводилась в жизнь немецкими войсками в Намибии при полной поддержке метрополии.

Лейтвейн предлагал мирное решение проблем с гереро, руководствуясь прежде всего экономическими соображениями. Но в Берлине решили пойти по пути расовой войны на уничтожение. Метрополия тогда находилась в умопомрачении от колониальных успехов. Хорошо иллюстрирует амбиции Рейха «Гуннская речь», произнесенная императором Вильгельмом II 27 июля 1900 года в Бремерхафене (порт Бремена). Речь была посвящена отправке немецких солдат на подавление антиколониального Боксёрского восстания в Китае. “Как выйдете на врага, он будет разбит. Пощады не давать! Пленных не брать! Обречён тот, кто попадёт вам в руки! Как тысячу лет назад гунны прославились под руководством короля Аттилы, который и сейчас предстает исполином в преданиях и сказках, так и имя „немцы“ на тысячу лет утвердится в Китае так, что ни один китаец никогда не отважится косо взглянуть на немца.”

Эту речь Вильгельма слушал будущий генерал Лотар фон Трота, отправляющийся на подавление восстания в Китай. Именно его в мае 1904 года отправят “усмирять негров в Африке”. Вероятно, такое доверие он заслужил успехами в борьбе с китайцами и выполнением приказа кайзера не брать пленных. Корабли карателей под командованием Трота отплыли из Гамбурга. Пять судов вместили более 2000 солдат, а в финансировании экспедиции участвовал Дойче Банк.

Лейтвайн был снят с должности командующего Schutztruppe 16 мая 1904 года и заменен генерал-лейтенантом Лотаром фон Тротой (Lothar von Trotha), который был готов вести войну на уничтожение и устроить геноцид. По традиции немецкой колониальной политики, через несколько месяцев Лейтвайн также оставил пост губернатора и вернулся на родину героем доживать свой век.

Назначение Троты командующим имперскими силами охраны в Германской Юго-Западной Африке было спорным. Офицерский корпус Schutztruppe даже обсуждал возможность подачи прошения непосредственно кайзеру Вильгельму II с просьбой отменить назначение Троты. Согласно сообщениям, Трота изображается как чрезвычайно властолюбивый, жесткий, бескомпромиссный и невосприимчивый к советам. Возникли серьезные столкновения с офицерами Schutztruppe. Местные вспомогательные войска также не восприняли нового военачальника. Деспотичность Троты, вероятно, стала главной причиной присоединения в ноябре 1904 года к восстанию гереро капитана Витбоя.

Решающая битва Троты с гереро состоялась 11 августа 1904 года на плато Ватерберг. Около 60 тысяч гереро, включая женщин и детей, были окружены и подвергнуты артобстрелу. Часть гереро вырвалась из окружения и ушла в пустыню Калахари в направлении современной Ботсваны, являвшейся британской колонией.

Трота распорядился отрезать отступивших в пустыню гереро от воды и от возможности вернуться. Таким образом, у африканцев оказался выбор между почти наверняка умереть при переходе через Калахари или почти наверняка умереть, выйдя из пустыни под огонь Schutztruppe.

2 октября 1904 Трота издал свой “приказ об уничтожении”. За головы офицеров и вождей были назначены награды, а гереро объявлялись вне закона по этническому признаку. Вот цитата из этого указа: “Я, главнокомандующий немецких солдат, передаю это послание людям гереро. Гереро больше не принадлежат к Германии. Они совершали грабежи и убийства, отрезали носы, уши и другие части тела раненым солдатам, а теперь из трусости отказываются сражаться. Я объявляю: тот, кто доставит пленного командира на одну из моих станций, получит тысячу марок, а тот, кто доставит самого Самуэля Магареро, получит пять тысяч марок. Все люди гереро должны покинуть эту землю. Если они этого не сделают, я заставлю их своими большими пушками (артиллерией). Любой мужчина гереро, обнаруженный в пределах немецких владений, будь он вооружён или безоружен, со скотом или без, будет застрелен. Я не буду принимать больше ни детей, ни женщин, а буду отправлять их обратно к своим соплеменникам или буду стрелять в них. И это моё слово людям гереро.”

2 октября 1904 Трота издал “приказ об уничтожении”

Виндхук, музей Независимости

Приказ действовал с октября по декабрь 1904 года. Под давлением общественного мнения Берлина, кайзер отменил этот приказ. По некоторой информации, Трота даже был отозван императорским указом после критики, но приказ об отзыве был официально отменен уже через несколько дней. Опять повторилась лицемерная история, когда санкционированное метрополией кровопролитье преподносилось как самоуправство далекого колониального губернатора, которого демонстративно наказывали, но в действительности он становился национальным героем.

На момент отмены приказа десятки тысяч гереро были уничтожены, но и на этом истребление не закончилось. Капитан Магареро с частью воинов смог перейти Калахари и остался в Ботсване. Но старики, женщины и дети, которым подобный переход был не по силам, были вынуждены вернуться на территории под контролем Германии. Их всех отправили в концлагеря по этническому принципу.

Под впечатлением от развернувшегося геноцида, капитан нама Витбой присоединился к восстанию спустя 10 месяцев после его начала. Под командой Витбоя оказалось всего полторы тысячи воинов нама, что было гораздо меньше численности немецких войск. В этих условиях нама вели довольно успешную партизанскую войну, но не имели шансов на военную победу.

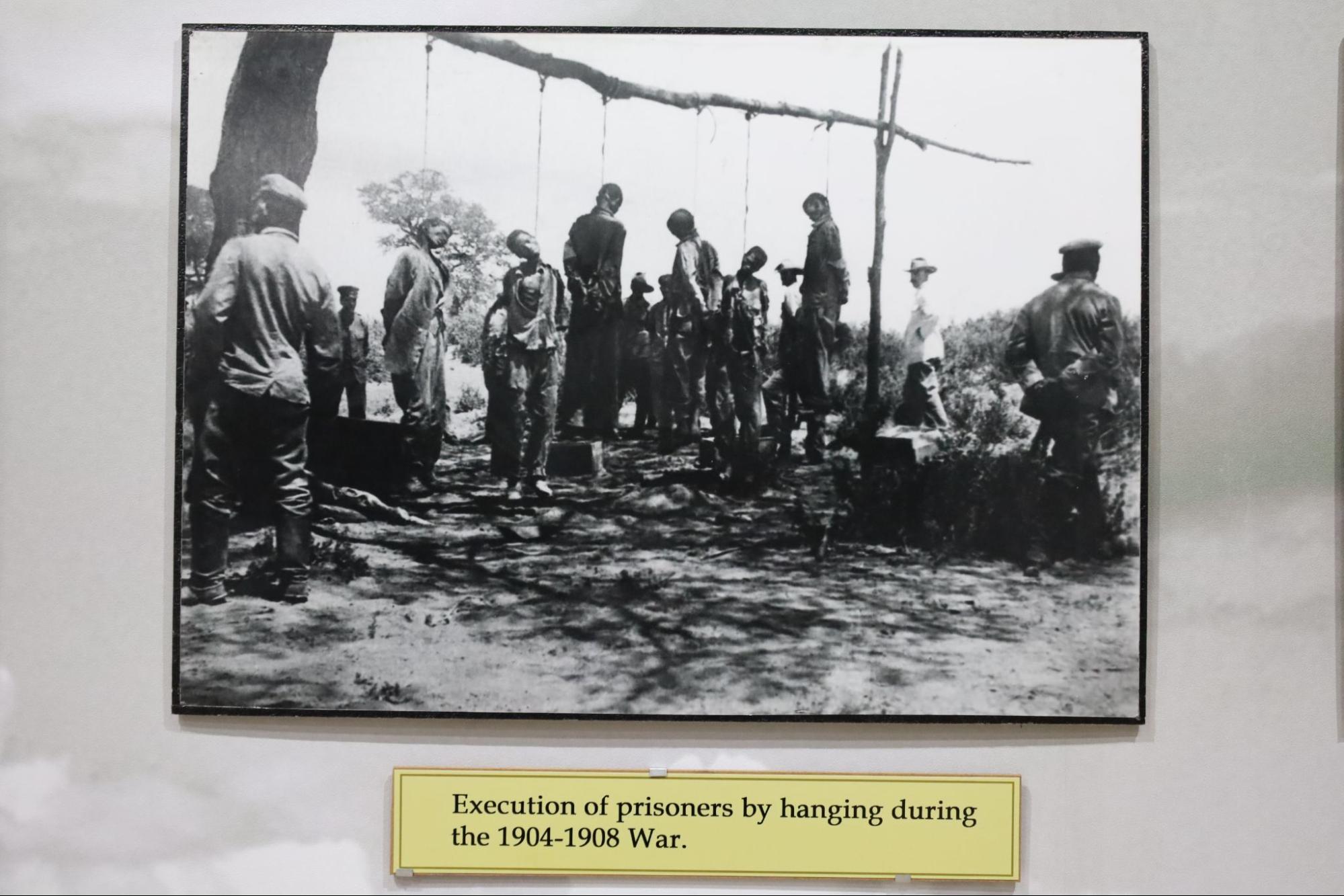

Казнь пленных во время войны 1904-1908 годов

На огромных просторах Намибии колониальная армия не могла окончательно разобраться с партизанскими отрядами и от боевых действий все больше переходила к карательным. 23 апреля 1905 года Трота издал еще один указ, расширяющий геноцид и на другие коренные народы региона: «Восставшим готтентотам. Великий и могущественный Кайзер, желая оказать готтентотскому народу милость, приказал: тем, кто сдастся добровольно, будет дарована жизнь; лишь те, кто с начала восстания убивал белых или приказывал убивать белых, поплатятся жизнью по закону. Сообщив вам это, говорю далее, что с теми, кто не подчинится, случится то же, что и с народом гереро, в своем ослеплении решившим, что он может вести успешную войну с могущественным Кайзером и великим германским народом... За выдачу живыми или мертвыми виновных в убийствах назначаю следующие премии: за Хендрика Витбоя – 5000 марок...».

У капитанов не было иллюзий по поводу сложившейся ситуации. Витбой писал своим противникам: «...мир означает смерть мою собственную и смерть моего народа. Ведь я знаю, что среди вас мне не найдется пристанища... Вы прекрасно знаете, что в годы вашего мира я был с вами множество раз и убедился в том, что он не означает ничего иного, кроме гибели наших людей. Ведь вы узнали меня, а я горьким опытом своей жизни узнал вас. Засим кончаю. Капитан Хендрик Витбой»

Сам Витбой на тот момент был уже 70-летним стариком. В начале восстания он передал военное руководство своему сыну Исааку Витбою и занял при нем роль советника по военным и политическим вопросам. Однако Витбоя-отца выследили и застрелили в 1905 году. Война продолжалась по разным оценкам до 1907-1908 годов.

Так как после разгрома гереро при Ватерберге у восставших не осталось крупных военных отрядов, война приобрела партизанский характер. Не имея возможности окончательно разгромить повстанцев на поле боя, колониальные власти сконцентрировались на репрессиях. Людей нама и гереро стали отправлять в концлагеря по этническому признаку, включая женщин и детей, независимо от их участия в военных действиях и без всякого суда. Для того, чтобы быть отправленным на верную смерть, нужно было просто быть "плохим негром".

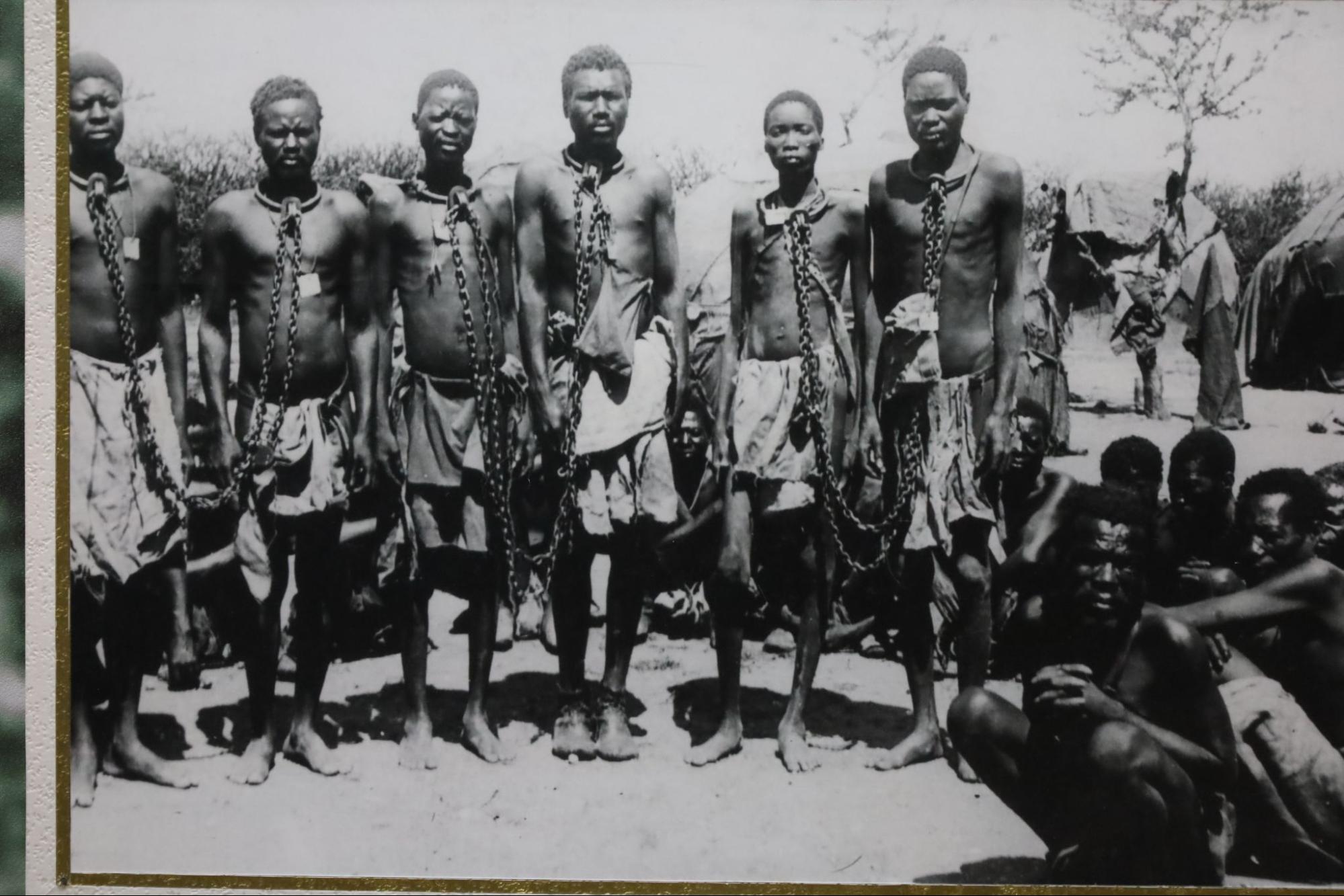

Закованные в цепи военнопленные гереро, 1904

Условия в лагерях были такие, что, даже по данным самой немецкой администрации, за полгода там гибло до 65% пленников. Широко известны фотографии начала XX века, запечатлевшие закованных в цепи африканцев под надзором немецких военных. Узников этих лагерей сдавали в аренду частным компаниям и использовали их труд для общественных работ. Также узника могли просто продать, например, на рудники Капской колонии.

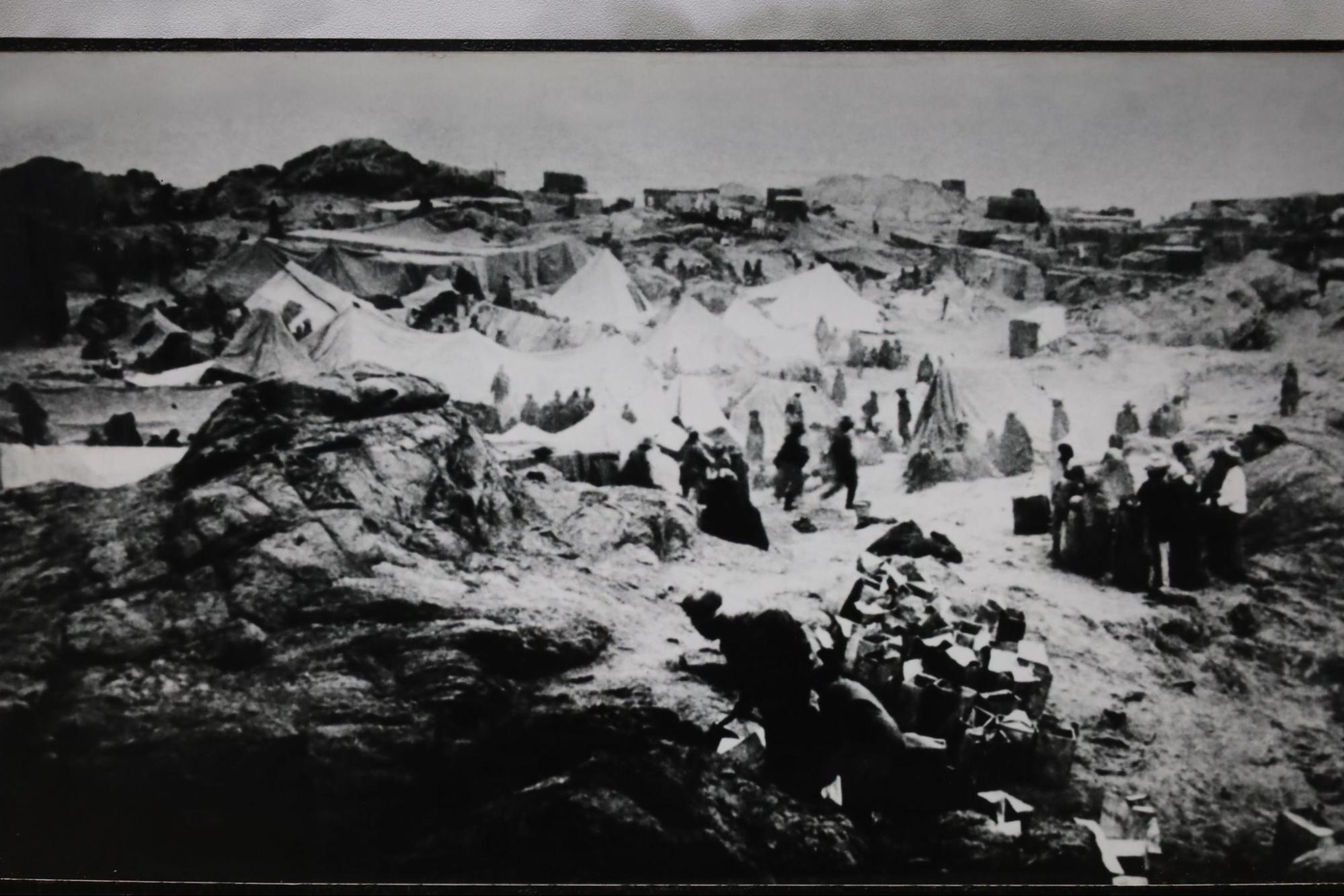

Среди нескольких концлагерей особенно выделяется Акулий остров в Людерице, где целенаправленно уничтожались по расовому признаку племена гереро и нама. Условия в лагере были такие, что часто люди совершали самоубийство еще до отправки на остров. Лагерь представлял собой скалу в море, сотню-другую метров в диаметре. Холодное море, ураганные ветры, отсутствие пресной воды, еды, растительности, ледяные дожди — вот куда отправляли голых жителей саванны, предварительно заковав их в кандалы. При этом узники концлагеря выполняли самые тяжелые работы. Большинство заключенных погибало.

Концлагерь на Акульем острове, примерно 1906

Остров находится в сотне метров от берега и сегодня искусственно соединен с материком. Акульим он был назван, чтобы еще больше запугать несчастных узников и предотвратить попытки бегства через узкий пролив. Никаких акул-людоедов в действительности не существовало. Кроме тех, что носили форму охранных войск Schutztruppe.

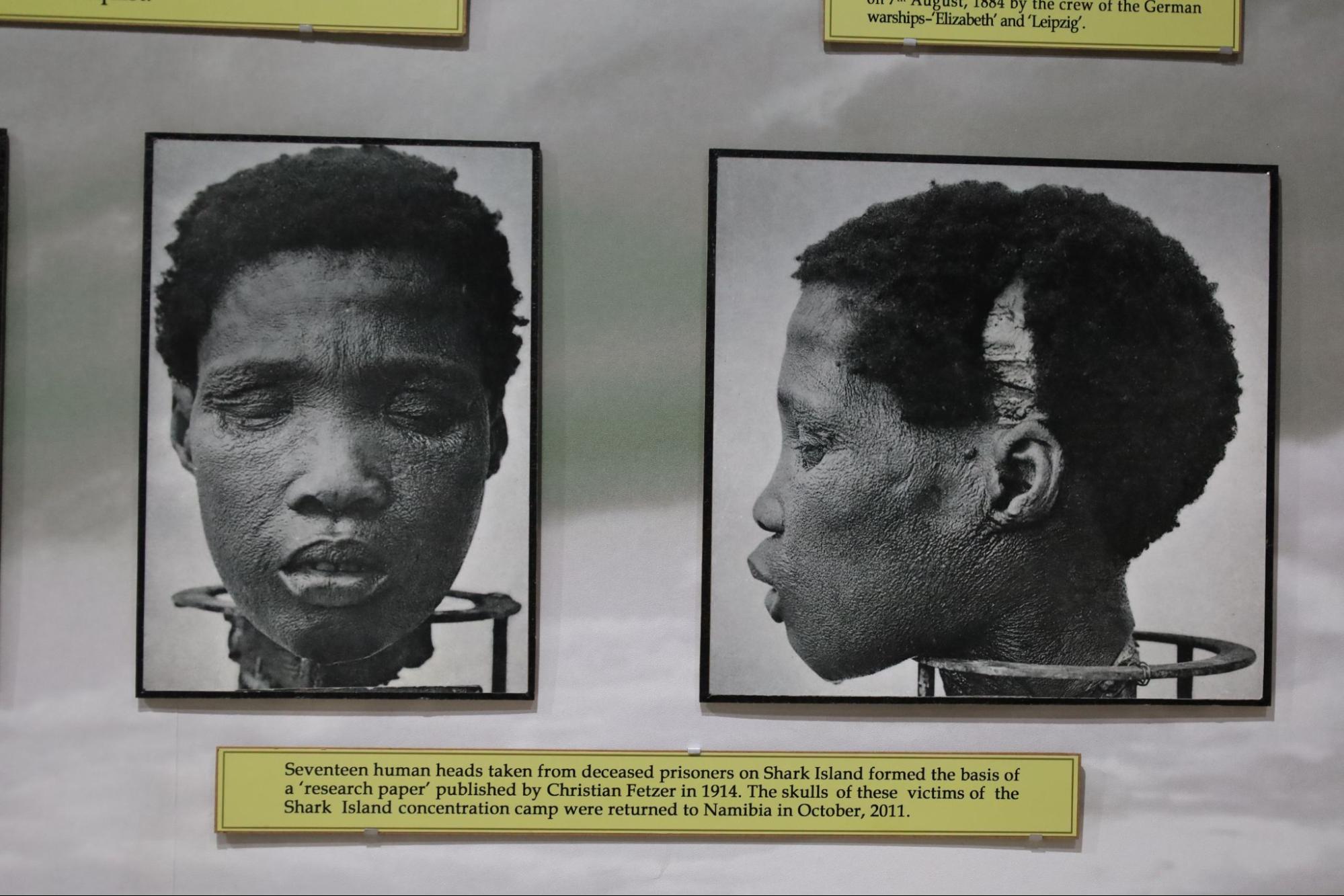

Задолго до гитлеровских концлагерей под пещерный расизм начали подводить “научную” базу. Лагерным доктором Акульего острова был некто Бофингер. Он, как утверждается, вызывал у заключенных огромный страх. Согласно отчету одного миссионера, “никогда не было случая, чтобы хоть один человек выздоровел в лазарете”. Это неудивительно, поскольку Бофингер проводил медицинские эксперименты на живых заключенных в тщетной попытке найти лекарство от цинги.

Помимо прочего, он извлекал мозги умерших заключенных и отправлял их и головы в Институт патологии в Берлине, где Кристиан Фетцер пытался доказать сходство между нама и различными видами обезьян в своей “научной работе” от 1914 года. В частности, 17 голов гереро с Акульего острова были доставлены в немецкую столицу в качестве «материала» для немецких расовых исследователей. Позже на эти “научные публикации”, равно как и на практики использования заключенных для медицинских экспериментов, обопрутся гитлеровские палачи - продолжатели расовой теории Юлиус Халлерворде, Карл Шнайдер и другие. Расовая теория гитлеровцев строилась в том числе и на черепах из Намибии.

Лишь в 2011 году, в рамках запоздалого признания Германией геноцида, эти черепа со скандалом были переданы высокопоставленной делегации из Намибии в больнице Шарите в Берлине.

Головы гереро, отправленные в Германию для “исследований”

Фото из музея Независимости, Виндхук

В 1908 году лагеря свернули, а выживших выпустили. Период с 1904 по 1908 год историки называют первым геноцидом XX столетия. Из 80 тысяч гереро осталось лишь 15 тысяч, из 20 тысяч нама осталось 10 тысяч.

Во время геноцида и позднее Берлин всячески пытался списать все на произвол местных властей. Это, конечно же, было не так: губернаторы Намибии действовали если не по прямой указке, то с молчаливого согласия своих берлинских начальников. Под давлением неопровержимых фактов, в XXI веке Германия официально признала факт геноцида и свою ответственность за него.

Геноцид народов Африки, развязанный Германией, не ограничивался Намибией. Параллельно в Восточной Африке (на территории современных Танзании, Бурунди и Руанды) в 1905-1907 годах происходили свои антиколониальные восстания, которые также были жестоко подавлены. В общей сложности было уничтожено несколько сот тысяч африканцев.

В октябре 1905 Трота посчитал свою задачу выполненной и вернулся в Рейх. Его место занял гражданский чиновник Фридрих Линдеквист (Friedrich von Lindequist). Весной 1908 года он издал новый «Указ о туземцах», который, помимо прочего, запрещал гереро владеть скотом и землей и обязывал их постоянно носить латунную бирку для идентификации. Кроме того, им разрешалось селиться только в специально отведенных местах, а племенные постройки систематически разрушались. Важнейшими целями этого указа были максимально эффективная эксплуатация труда туземцев и ordnung.

Линдеквиста в должности губернатора сменил Бруно фон Шукманн (Bruno von Schuckmann), который занимал пост с 1907 по 1910 год. Пусть вас не смущает “перекрытие” дат - передача полномочий проходила не быстро, а между назначением и прибытием на место могли проходить годы. Юристу Шукманну досталась колония, где военные вопросы были решены, и задачи управления сводились к выстраиванию отношений с метрополией.

Довольно быстро из-за событий, связанных с началом алмазной лихорадки, Шукманна сменил еще один юрист Теодор (Theodor Seitz), который занимал пост губернатора с 1910 по 1915 годы. Ничем особым, кроме жестокости и расизма, Зайтц не выделялся.

Конец германскому владычеству в Намибии положила Первая мировая война. Немецкие войска в ЮЗА капитулировали в июле 1915 года. Зайтц попал в плен, но уже в 1919 году Зайтц смог вернуться в Германию со своим штабом и солдатами.

С 1914 по 1918 Германия утратила все африканские колонии де-факто. Формально немцы потеряли ЮЗА в 1919 году, когда, согласно Версальскому договору, будущая Намибия перешла под мандат Южно-Африканского Союза — марионеточного королевства под контролем Британии. ЮЗА стала пятой провинцией Союза, автоматически получив соответствующие законы и принципы управления. Смена хозяина не принесла ничего хорошего коренному населению страны.

На этом немецкий период Намибии официально заканчивается. Неофициально влияние Германии, прежде всего экономическое, сохраняется в Намибии и сегодня.

В XX и XXI веке

Итак, по итогам Первой мировой войны, Германская Юго-Западная Африка переходит под мандат Южно-Африканского Союза. В терминах современной политической карты мира Намибия переходит под контроль ЮАР, где фактическая власть принадлежит Британии.

В 1948 году на выборах в Южно-Африканском Союзе побеждает Национальная партия африканеров, и к власти приходят откровенные фашисты, которые начинают апартеид, распространяющийся и на Намибию. В Намибии создаются пресловутые бантустаны. В 1961 году в районе Виндхука, в рамках политики апартеида, создается гетто «Катутура», что в переводе с языка гереро означает «место, где мы не хотим жить».

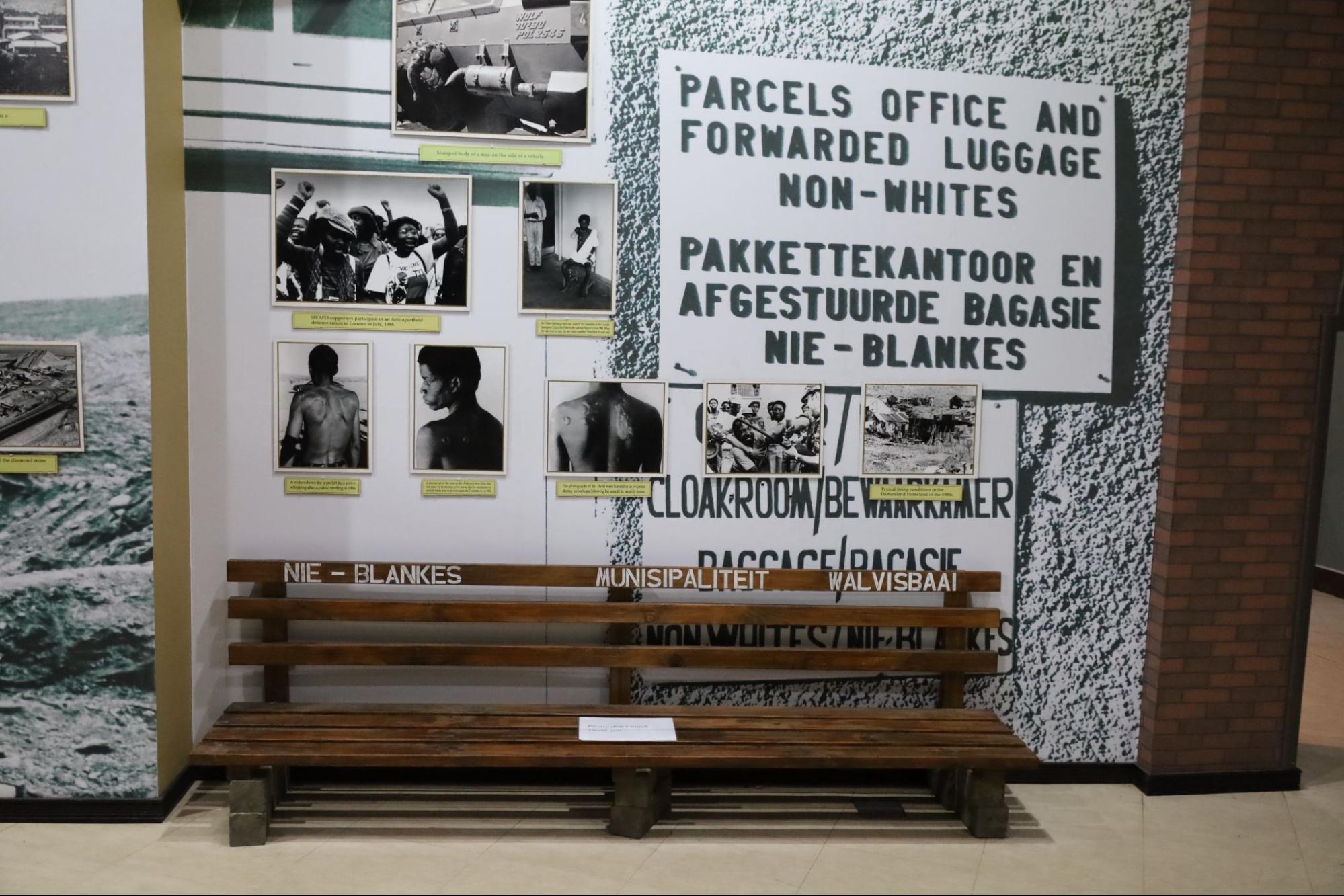

Скамейка для “небелых” времен апартеида в Уолфиш-Бей

Такое положение лишь обостряет антиколониальную борьбу. В Намибии возникает СВАПО (SWAPO) — Народная организация Юго-Западной Африки, стоящая на социалистических и марксистских позициях. Именно тогда возникает название страны Намибия.

Вначале СВАПО действовала мирными способами, обращаясь в ООН и проводя кампании протестов. Но, быстро убедившись в неэффективности мирного пути, уже в 1962 году СВАПО сформировала боевое крыло — Народную освободительную Армию Намибии (PLAN). Во главе освободительной армии становится Сем Нуйома с позывным Шафиишуна — “молния”. Нуйома за его вклад в борьбу с апартеидом часто сравнивают с южноафриканским лидером Нельсоном Манделой.

В 1970-х соседняя Ангола становится просоветской. Она оказывает помощь СВАПО, предоставляя тыловые базы партизанским отрядам. На территории Анголы активно действуют кубинские добровольцы и советские военные советники. И повстанцы Намибии естественным образом устанавливают связи с СССР.

СВАПО поддерживала связи с большинством стран социалистического блока. Нуйомо встречался с Фиделем, посещал Северную Корею и встречался с Ким Ир Сеном, выступал на XXVII съезде КПСС.

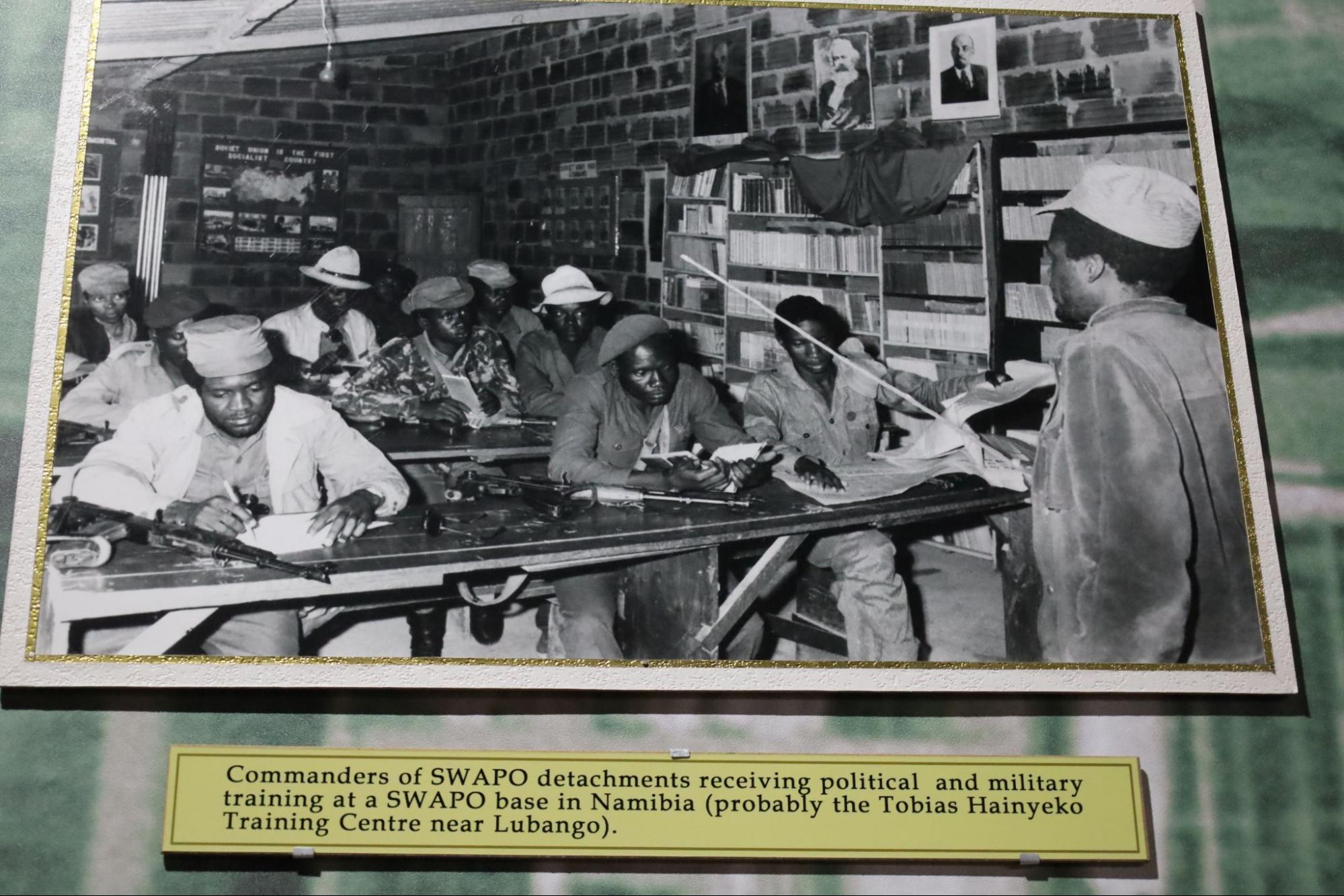

Командиры отрядов СВАПО проходят военную и политическую подготовку

в тренировочном центре на территории Намибии

С другой стороны, в Намибии действовали британцы и ЦРУ, пытаясь не допустить потери контроля над страной и присоединения Намибии к социалистическому лагерю. Противостояние - война за независимость Намибии - имело характер приграничной войны.

Война завершилась в конце 1980-х годов благодаря событиям в ЮАР, где, по ряду причин, политику апартеида стали сворачивать. В 1988 году ЮАР ушли из Намибии. Для признания независимости Нуйома вел соответствующие переговоры в ООН. Однажды ему задали циничный вопрос о том, сколько образованных людей в Намибии и способен ли он вместе с ними управлять страной. Нуйома ответил так: «Человек родился свободным, поэтому он не должен сначала стать образованным для того, чтобы требовать себе свободу и самоопределение». 21 марта 1990 года страна официально получила независимость. Сегодня между ЮАР и Намибией установлены дружественные отношения и тесные экономические связи. Наряду с национальной валютой в Намибии используется южноафриканский рэнд по фиксированному курсу 1:1.

СВАПО остается правящей партией в стране. 3 декабря 2024 года на выборах победила Нетумбо Нанди-Ндайтва. Она является членом СВАПО с 22 лет, получила политическое образование в Высшей школе комсомола СССР, имеет дипломы нескольких британских университетов.

В XXI веке Намибия поддерживает тесные связи с теми, кто помогал ей в борьбе за независимость. СВАПО остается правящей партией, а официальным политическим курсом является строительство социализма с намибийской спецификой.

Намибия до сих пор переживает последствия колониального погрома прошлого века и является очень бедной страной. Однако ситуация понемногу улучшается: правительство вкладывает средства в социальные проекты, особенно в образование, что дает результат. Намибия, сделавшая в 1990 году выбор в направлении социализма, постепенно развивает экономику, медицину и образование. Внутри страны низкий уровень преступности, а во внешней политике - дружественные отношения с соседями. И главное, войны прекратились 35 лет назад. Намибия - многонациональное государство. Тут живут различные племена и этнические группы. В школах дети изучают английский и африкаанс, а в семьях - родные языки племен. Все это в корне отличается от ситуации в странах, которые в 1991 году отказались от социалистического пути и получившие, как следствие, экономическую и социальную деградацию, внутреннюю нестабильность, межнациональную рознь и военные конфликты разных степеней тяжести.

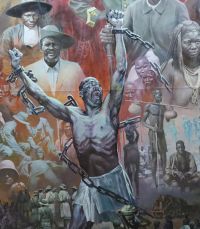

Панорама в Музее Независимости. Музей построен в 2014 северокорейской компанией

Политическая власть в Намибии сегодня находится в руках народов Намибии. Однако об экономике этого сказать пока нельзя. Как это характерно для неоколониализма, капиталы, сколоченные в лихие времена, действуют и в наши дни, как в метрополиях, так и в самих бывших колониях.

Никто не был осужден, никто не был наказан, никто не уплатил репарации Намибии. И даже имиджевые потери никто не понес. Благодаря инициативе Манделы, ЮАР списала внешний долг, но это был скорее политический, чем экономический жест - ограбленный проявил солидарность с ограбленным соседом.

Дом Вёрмана в городе Свакопмунд сегодня является посещаемой достопримечательностью. В самом здании сегодня находится общественная библиотека, а с его башни открывается живописный вид на океанский берег. Однако тут не найти упоминания о преступлениях одного из главных германских грабителей. Капиталы Вёрмана, сколоченные более века назад, действуют и сегодня - сеть супермаркетов Woermann & Brock является крупнейшей в стране…

Брендинг в колониальном стиле: Woermann & Brock - делаем жизнь проще с 1984 года

С обретением Намибией независимости начались довольно вялые процессы деколонизации. С конца XX века в Германии было переименовано несколько топонимов. Смена названия города Людериц в Намибии также была предметом споров в период с 2013 по 2015 год. Однако даже до переименования улицы Геринга дело не дошло. Даже совершенно немыслимые вещи вроде памятника морскому пехотинцу в Свакопмунде, посвященного подавлению восстания гереро в 1904 году, остаются на своем месте.

В 2021 году Германия официально признала факт геноцида и принесла извинения. Было подписано официальное Соглашение о примирении между Германией и Намибией. Германия пообещала выплатить 1,3 миллиарда долларов для помощи развитию, однако заранее уточнила, что признание геноцида не дает право на компенсации. 28 мая 2025 года в Намибии впервые отмечали День памяти геноцида, в результате которого, по различным оценкам, погибли около 65 из 80 тысяч гереро, и та же участь постигла половину из 20 тысяч представителей народа нама. Немцев, проживающих в Намибии, официально признали одним из племен страны - так африканцы реализуют политику примирения.

На примирение есть большой общественный запрос. Измученный вековыми войнами и угнетениями, народ хочет мира, а не мести. Немцы, составляющие большинство туристов, привозят в страну значительные деньги. Да и в целом немцы в качестве путешественников - это довольно милые люди. Даже на прямые вопросы о геноциде современные жители страны отвечают, что это уже история.

Мемориалы, посвященные немецким солдатам, и улицы, названные в честь немецких губернаторов, не вызывают особых эмоций у намибийцев. Исключением является разве что памятник немецким солдатам, погибшим в войнах с витбоями (так колонизаторы называли негров) еще до геноцида. Этот памятник находится в двух минутах ходьбы от столичного Музея Независимости, где экспонируются фото немецких концлагерей, так что не удивительно, если его регулярно украшают надписями Rest in Hell.

Памятник в Виндхуке.

Памятник в Виндхуке.

“Их кровь питает нашу свободу” - строка из национального гимна Намибии

И все это было бы верно, если бы то, с чем примиряются, осталось в прошлом. Но оно не осталось. Фашизм, расовые теории и прочие деления людей на сорта живут и по сей день и опираются на те же капиталы, а преступники носят те же фамилии, что и в прошлом веке. Точно так же, как и по сей день, осуществляется колониальный грабеж формально независимых государств.

Преданный забвению немецкий расовый геноцид в Намибии вместе со многими другими преступлениями без последствий лег в основу фашистского гитлеризма и Холокоста. Сын первого губернатора Намибии всего за несколько десятков лет вырос до второго после Гитлера фашиста - Германа Геринга. А сегодня лидеры набирающей силу ультраправой “Альтернативы для Германии” едут в Намибию, чтобы возложить цветы на могилы немецких солдат-поработителей.

Не стоит думать, что у преступлений против человечества есть национальность. Немецкий геноцид в Намибии - лишь эпизод глобальной истории. В США действовало “правило одной капли крови”, в британской ЮАР реализовался апартеид, в Украине убивают за неправильную “паляныцю”, а в Палестине уже даже не утруждаются предлогами для геноцида коренного населения.

Мириться с подобными преступлениями прошлого сегодня — значит допускать их повторение завтра.

-

Економіка

Уолл-стрит рассчитывает на прибыли от войны

Илай Клифтон Спрос растет>> -

Антифашизм

Комплекс Бандеры. Фашисты: история, функции, сети

Junge Welt Против ревизионизма>> -

Пряма мова

«Пропаганда строится на двоемыслии»

Белла Рапопорт Феминизм слева>> -

Дискусія

Оксана Жолнович: «сломать все социальное»

Дмитрий Ковалевич Классовая повестка>>

RSS

RSS